今回から2回に分けて、日本刀の外装について見ていきましょう。

日本刀が世界無比の発達をしてきたと同様に、その外装においてもまた頗る異常な発達をしてきました。それらを歴史的に述べたならば興味ある話題となるであろうけれど、時間の僅少なるために我々と親しみの深い徳川時代の刀剣外装についてお話します。

最も皆さんのお耳に親しいのは大小であります。これは武士と名のつく人は朝夕腰から離さなかったので大小と言えば武士の代名詞であり、且つまた魂であると言われています。大の方の中身が二尺三、四寸、小の方が一尺五、六寸が普通であって、それに鞘とか鍔とか柄をつけるので約七、八寸ないし一尺長くなって、外装の長さが約三尺四、五寸と二尺七、八となります。これは元より普通の寸法であって、身長の高い人とか武張った人はまだまだ長いものを差した人もありました。その重量の如きも元より一定してはいませんが、普通大小で五、六百匁から七、八百匁で、それを常に腰に帯びていたのであります。故に明治初年になって廃刀令というものが出て、俄にこの五、六百匁の重いものを腰から取り去られてしまうと、何だか歩くのにも調子が取れないで変な気持ちがしたとは、よく古老の物語った笑い話であります。

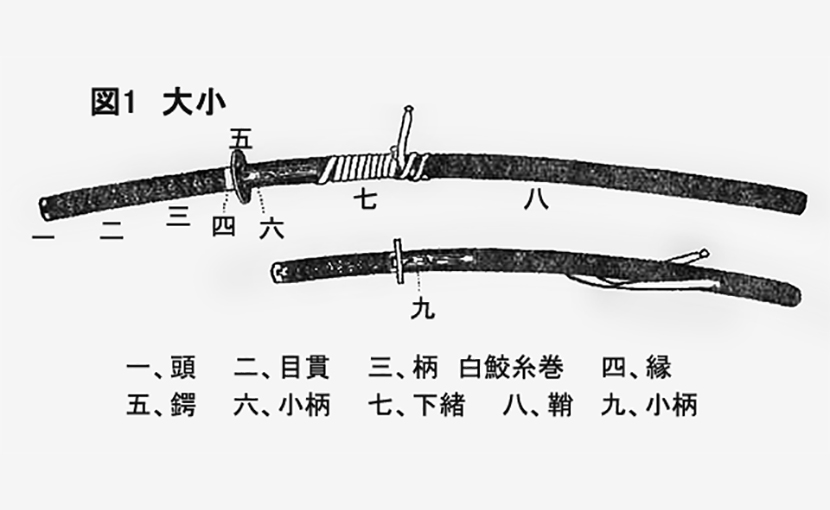

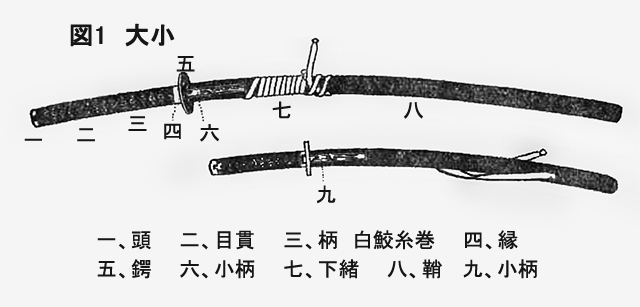

さて、この大小を図解にして、お話しすると下の如きものとなります。

元よりこの大小の拵の方も、その時代の流行、指した人の好み、各藩の流儀というものがあり、多少の相違はありますが、大体においてこの図を原則とする、鞘は黒漆で塗って、研出しと称して砥石で磨きをかけます。一寸した鏡くらいに物体が映ずる程の光沢があります。しかしまたその人の好みによって、鮫鞘と称するものもあれば、刻み鞘と言って横に筋を入れたのもあります。青漆に塗ったもの、蒔絵をしたものなどその種類も何百種とあって、刀屋には鞘見本と称する呉服屋の染め見本の如きものがありました。(七)の下緒と称するものは、太刀の帯執と称するものの遺風であり、大小、短刀共に栗型というものに通してあります。普通は組糸で、色は種々ありますが長さは七尺五寸を定寸として、幅は約四分くらいで、その組方にも頗る精巧なるものがあって、種々の紋様とか、文字などを織り出してあります。また稀には皮の下緒もあります。太刀の帯執は戦場で種々の用を弁じたものでありますが、大小となってはその用途も襷にするくらいのもので、一種の装飾に過ぎぬものとなり、長さも刀身の長さとほぼ等しくなってきて、栗型の下三、四寸の所で一束に結び、末の方は長く垂らして置く。脇指短刀の下緒は長さ六、七寸で先を結び切りとしてあります。

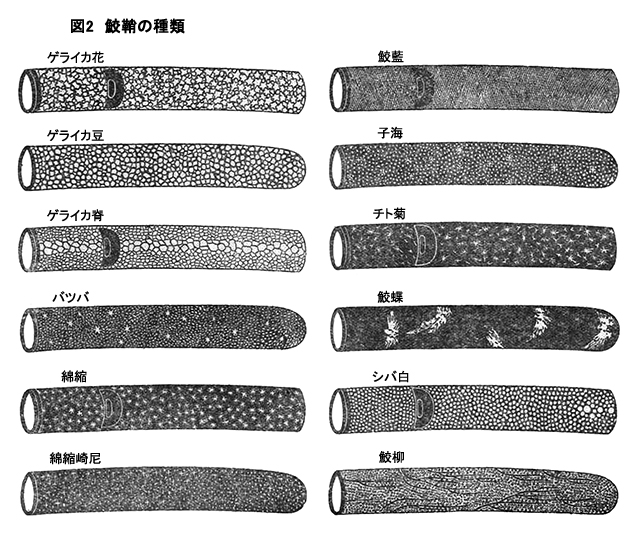

元禄頃から鮫鞘というものが非常に流行してきました。もっと前から一部の人にも愛用されていましたが、元禄頃より盛んになって演劇にも「恨の鮫鞘」というような外題さえあります。これは主として琉球台湾方面で獲れる魚の皮で、これを鞘に貼り付け、その上を漆で塗り更に研ぎ出しにしたもので、実用上頗る堅固であるばかりでなく、外観上なかなか美しいものである。その種類も頗る多く、大体下の如きものがあります。

鮫の話の出たついでに、柄の鮫についてお話しします。刀を手で握る所即ち図1の(三)を柄と称します。これは下地を朴の木で包み、その上を更に鮫の皮で包み、更にその上を組糸で巻いてあります。斯くすれば、敵と激しく渡り合った時手汗や血潮で手が滑ったり、柄が割れるのを防ぐためでありますが、その実用と共に装飾化して、またこれにも驚くべき精巧なるものがあります。まずその鮫でありますが、これは鞘に使用する鮫とは全然種類と産地を異にするものであって、今日のインドシナ半島からマレー半島に産する魚類の皮である上等品を占城、サントメなどと称しいわゆる昔の南蛮国から輸入されたものである。全然鎖国主義を守って外国貿易を厳禁した徳川時代に、武士の魂と称した大小の柄鮫がその禁制品であったという事は大きな皮肉と言わなければなりません。故に長崎においては、公然抜荷買と称する密貿易が黙許され、一年何十万枚という鮫皮が密輸入され、大阪には鮫皮問屋が軒を並べて繁栄していたのであります。

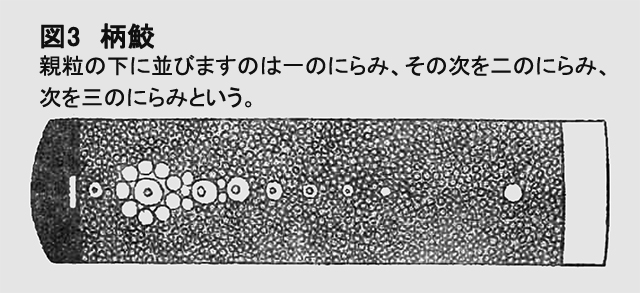

さてその鮫皮は背筋の中央が最も珍重され、背に当たる所に粒の大きなものがあって、これを親粒と称し、その周囲を取巻く小粒と共に、一見九曜の紋となりたるものは柄鮫一個の代二百金のもの珍しくなく、禁裏及び将軍家御料のものは千両鮫と称するものがありました。

(NHK「ラヂオ・テキスト 刀剣講座」より。)